Строительное право в Эстонии: слишком большой коэффициент удачи

В Эстонии может случиться так, что несмотря на все планы и согласования, разрешение на строительство так и не будет получено. Причина заключается не в отсутствии закона, а в его противоречивом и нелогичном толковании. Практика показывает, что право строить зависит не всегда от права, а слишком часто от удачи, пишут адвокат коллегии RASK Вилли Лопман и адвокат Эльви Туйск.

Ниже приведены примеры, когда закон разрешает строить, но административная практика скорее препятствует – не по существенным причинам, а из-за противоречивой логики или грамматического подхода.

Строительство в природном парке – запрещено, хотя закон разрешает?

Мечта о новом доме часто разбивается, когда выясняется, что участок находится в природном парке. Охранные положения там действительно часто разрешают строительство, если оно не наносит ущерб целям охраны. Но толкование того, что соответствует этому пункту и что нет, часто является субъективным.

Если один чиновник считает, что низкий дом на краю леса портит пейзаж, другой может считать его подходящим. На практике, однако, часто ни один вариант не подходит, и запрет обосновывается в общих словах таким образом, который по своему тексту подходил бы для любого природного парка и любого здания. Следовательно, если охранные положения разрешают определенное негативное воздействие, то должны быть определены, какое воздействие приемлемо. Однако этих четких границ не существует, поэтому весь процесс становится непредсказуемым.

Менее одного гектара? Забудь или нет?

Многие генеральные планы исключают право строительства жилых домов в рассредоточенных поселениях на участках площадью менее одного гектара. Идея понятна – сохранить традиционный характер поселений в сельской местности.

Но что произойдет, если меньший участок исторически всегда был такого размера? Логически тогда и такой меньший хуторок должны были бы быть частью исторического поселенческого паттерна и помогать сохранять традицию. К сожалению, часто смотрят только на грамматику – менее одного гектара нельзя – независимо от ситуации и истории. Таким образом, правило, призванное защищать цель, становится препятствием для её достижения. Решение административного органа в таких случаях слишком часто зависит от удачи.

Новый владелец, старый контракт – кто тогда строит дорогу?

Для реализации плана иногда заключается административный контракт, по которому разработчик – обычно владелец участка – обязуется построить общественную инфраструктуру, например подъездную дорогу. Часто это связано с выдачей разрешения на строительство: до завершения дорога не выдается разрешение на строительство здания.

Но что произойдет, если участок продается до завершения дороги? Административный контракт – как и любой контракт – действует только в отношении подписавших его сторон. Если обязательство по строительству инфраструктуры не зарегистрировано в реестре недвижимости (например, в виде сервитута или залога), местное самоуправление не может передать его новому владельцу и не может отказать в разрешении на строительство из-за невыполнения контракта.

Исключением является ситуация, когда в самом решении об утверждении плана четко указано, что разрешение на строительство выдается только после завершения инфраструктуры. Тогда самоуправление может отказать в выдаче лицензии – но даже в этом случае оно не может требовать, чтобы именно новый владелец завершил строительство дороги. Напротив, новый владелец может иметь право требовать от самого самоуправления построить инфраструктуру. Чтобы избежать этого, на практике пытаются зарегистрировать первоначальное обязательство в реестре недвижимости, чтобы оно переходило вместе с правом собственности и было видно будущим покупателям.

Когда план и закон противоречат друг другу

Типичный конфликт возникает, когда действующий детальный план допускает строительство, но позже, например, расширенная генеральным планом зона строительного запрета. Представим ситуацию: действующий детальный план разрешает строить в 50 метрах от моря, но новый генеральный план устанавливает зону запрета в 100 метров.

Какое правило следовать? Верховный суд высказал мнение, что если действующий детальный план и последующая зона строительного запрета противоречат друг другу, следует исходить из более благоприятного для лица регулирования – в данном случае из детального плана. Это обеспечивает законное ожидание.

Однако административная практика не всегда единообразна. В некоторых муниципалитетах действующий детальный план автоматически считается устаревшим в свете нового генерального плана, и разрешение на строительство не выдается. Результатом является отсутствие правовой уверенности – человек не знает, имеет ли он на самом деле право строить или нет.

Не закон, а система неправильная

В заключение препятствия для строительства вытекают не из отсутствия закона, а из его случайного и основанного на грамматике толкования. В одной и той же ситуации один муниципалитет может выдать разрешение, а другой отказать. Таким образом, в конечном итоге препятствуется равномерное развитие регионов Эстонии.

Система требует прозрачности и предсказуемости. Человек должен знать, имеет ли он право строить или нет – и это не должно зависеть от удачи. В правовом государстве разрешение на строительство не должно быть лотереей.

Искать

Ключевые слова

Часто читаемые статьи

- Агент по недвижимости: Недвижимость Таллинна - это роскошь

- Эксперт: упавшие затраты на кредиты вернули арендный бизнес в прибыль

- В западном Таллинне началось строительство мощного оздоровительного центра в мегаквартале

- Важные моменты, на которые следует обратить внимание перед покупкой совместного дома

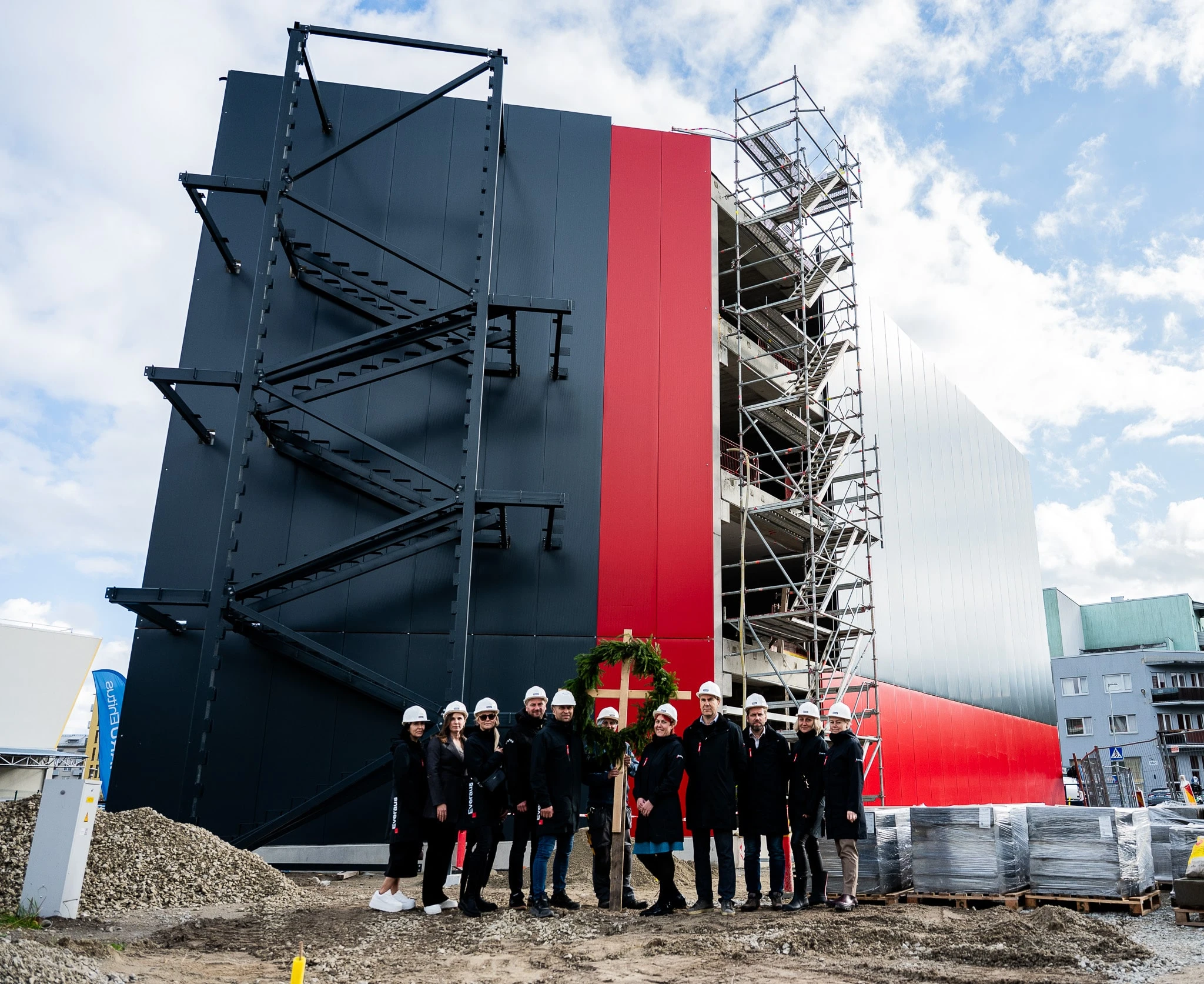

- В Хааберсти отпраздновали строительный праздник крупнейшего в Эстонии бесконтактного склада микролавок